Juli 2024

Vom Glück in den Dingen

Teil 1: ein Bleistift vom Härtegrad B6

Februar 2024

Der Hass Der Glücklichen

Ein Film von Monica Pantel

Mit Daniel Babiichuk, David Gründer, Bela Herman, Oliver Hattig, Christina Jonen, Monica Pantel, Martin Obliers, Nicole Rodrian, Stephanie Schiller

Der Film beginnt im oszillierenden Licht eines Zimmers, eines kosmischen Laboratoriums, und endet am Strand von Dünkirchen. Die Hauptrolle spielt die Filmemacherin selbst beziehungsweise der berühmte Flaschentrockner des bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert verstorbenen Marcel Duchamp. Auf einem vor dem Himmel gespannten Transparent steht: „Wenn man sich fernhält von der Erde, bleibt sie eine Kugel“. Die Handlung ist wenig glaubhaft und zugleich völlig real. Denn was geschieht (im ureigensten Sinne von Handlung), ist folgendes: Ein Engel wirft Brötchen als Zeichen des Himmels. Kaum in der Hölle angekommen, sucht die Katze nach Mäusen. Freunde der Filmemacherin schlüpfen in die Rolle des Liebhabers, der Wolke und des Mondes. »Was ist der Unterschied zwischen Wut und Zorn?«, fragt der Engel. »Den Zorn muss man fürchten, die Wut geht in den Bauch«, antwortet die Krähe und führt fort: „Wer vom Himmel fällt, bricht sich die Knochen.“ Als der Engel plötzlich das Interesse verliert, dreht er der Handlung den Rücken zu.

74 min. - digital

Produktion: www.haeutchenfilm.de

Metropolis Kino, Hamburg, Freitag 09.02.2024, 19.30 Uhr

B-Movie, Hamburg, Samstag, 15.06.2024, 19.30 Uhr (im Rahmen der Reihe Filmschwestern)

Regisseurin Monica Pantel (li) im Nach-Kino-Gespräch mit Stephanie Schiller (B-Movie). Foto made by Sonja Roczek

März 2023

Erfolgreiche Tour-Premiere von Ping Pong

›Jung&jede*r‹-Produktion bei den Salzburger Festspielen

Auftakt des Jugendprogramms der Salzburger Festspiele mit der Premiere von »Ping Pong«: Augustas Būrė, Percussion, Greta Franzelin (Star), Máté Herczeg (Vlad), Sophie Negoïta (Esra), Sophie Oberleitner (Action) © SF / Marco Borrelli

»Wenn du zu uns gehören willst, sagen die anderen, musst du was Krasses machen!« Esra will dazugehören. Zu den Mädchen aus der Parallelklasse. Aber was Krasses tun — will sie das überhaupt? Und was könnte das sein? Auf der Suche nach einer Gelegenheit begegnet sie Vlad an der Tischtennisplatte. Er wartet, allein, hört Musik. Als Esra seine neuen Kopfhörer sieht, weiß sie, was richtig krass wäre … Im musiktheatralen Spiel von Gesang, Gitarre, Saxophon und Schlagwerk fliegen Unsicherheiten, Gemeinheiten und Gemeinsamkeiten wie Ping-Pong-Bälle rasant-musikalisch um den Tisch.

Nach einer Idee von Annika Haller (Bühnenbild/Regie) und Stephanie Schiller (Text).

Januar 2023

Kommunikation wird – anders

2023 beginnt der Rückbau öffentlicher Telefonzellen

Foto: Europaplatz, Hauptbahnhof, Berlin, Dezember 2022.

Dezember 2022

Ping Pong

Musiktheater für Kinder ab 10 Jahren, Salzburger Festspiele 2023

Ping Pong – Musiktheater für Kinder ab 10. Uraufführung am 20. Juli 2023 in der Reihe jung und jede*r der Salzburger Festspiele.

»Wenn du zu uns gehören willst, sagen die anderen, musst du was Krasses machen!« Esra will dazugehören. Zu den Mädchen aus der Parallelklasse. Aber was Krasses tun — will sie das überhaupt? Und was könnte das sein? Auf der Suche nach einer Gelegenheit begegnet sie Vlad an der Tischtennisplatte. Er wartet, allein, hört Musik. Als Esra seine neuen Kopfhörer sieht, weiß sie, was richtig krass wäre … Im musiktheatralen Spiel von Gesang, Gitarre, Saxophon und Schlagwerk fliegen Unsicherheiten, Gemeinheiten und Gemeinsamkeiten wie Ping-Pong-Bälle rasant-musikalisch um den Tisch.

Nach einer Idee von Annika Haller (Bühnenbild/Regie) und Stephanie Schiller (Text).

Oktober 2022

In eigener Sache

Aktuelle Aspekte einer Öffentlichkeitsarbeit von/für Verbände(n)

Den Mond im Blick: Öffentlichkeit expandiert.

Öffentlichkeit ist für Künstler*innen ein Zustand, in den einzutauchen sie nicht nur gewohnt sind, sondern der ihnen auch eine gewisse Lust bereiten sollte. Der Soziologe Richard Sennett weist darauf hin, dass die Künstler*in spätestens seit dem 19. Jahrhundert zu einer öffentlichen Person geworden ist. In seinem Buch Verfall und Ende des öffentlichen Lebens (Fischer, 1998) erklärt Sennett dies u.a. damit, dass Künstler*innen – im Gegensatz zur normalen Bevölkerung – die »Ausstülpung persönlicher Ansichten und Gefühle« nicht zurückhalten könnten. Wer Kunst macht, kann nicht anders, als Kunst zu machen. Von dieser Idee des Genialen sind wir seit Beuys in einem Teilbereich der Künste abgerückt, in der Musik hält sie sich hartnäckig. Als Personen der Öffentlichkeit sind Tonkünstler*innen – und mit ihnen darstellende Künstler*innen – also auch in besonderem Maß in öffentliche Wahrnehmung eingebunden. In Theatern und Konzertsälen spielt hier eine gewisse Gleichzeitigkeit eine Rolle. Was das Live-Geschäft angeht, sind Künstler*innen und Publikum praktischerweise gern zur selben Zeit am selben Ort, um das, was die einen mit den anderen teilen wollen, auch teilen zu können. Es gibt aber auch ungleichzeitige Möglichkeiten, öffentlich in Erscheinung zu treten, die Angebote zeitversetzter medialer Inszenierungen sind vielfältig und variabel. Es lässt sich Tonkünstler*innen also eine notwendige wie intensive Beziehung zur Öffentlichkeit unterstellen, mit der auch ein besonderes Maß an Verflechtet-Sein einhergeht. Das Sprechen über Öffentlichkeitsarbeit ist vor diesem Hintergrund mehr als eine Frage von Marketing.

Vortrag im Rahmen von Neustart Kultur, einer Veranstaltung des Deutschen Tonkünstlerverbandes (DTKV) in Kloster Banz, Oktober 2022

September 2022

Nähe-Gewalt-Gefüge

Vortrag beim 41. DGS-Kongress in Bielefeld

Dass der Jugendstrafvollzug ein Ort ist, an dem gewaltförmige Interaktionen an der Tagesordnung sind, steht außer Frage. Zudem übt die staatliche Macht an diesem Ort die ihr als legitim übertragene Gewalt aus, junge verurteilte Menschen für einen gewissen Zeitraum ihrer Freiheit zu berauben und damit ihre Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten als Teil der Strafe massiv einzuschränken. Es ist also naheliegend, vom Jugendstrafvollzug als von einem Gewalt-Gefüge zu sprechen. Die Frage ist, inwieweit eine Analyse, die den Jugendstrafvollzug im Rückgriff auf das poststrukturalistische Konzept des ›agencement‹ als soziales Gefüge, also als einen beweglichen, kontextabhängigen Komplex mit einer räumlich-sozialen und einer zeitlichen Dimension in den Blick nimmt, zum Verständnis der dortigen Gewalt-Ereignisse beiträgt.

Vortrag in der Ad-hoc-Gruppe ›Ethnographien der Gewalt‹, 41.Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie »Polarisierte Welten«, Bielefeld, September 2022.

Juni 2022

»Dieser Junge ist irgendwie anders«

Interview mit Willi Wibergs deutscher Verlegerin Silke Weitendorf

Gunilla Bergströms Figur Willi Wiberg wird 50.

Mit »Gute Nacht, Alfons Åberg« erschien 1972 in Schweden die erste Geschichte eines kleinen Jungen, der anders war als die anderen. Seine Erfinderin, die schwedische Journalistin Gunilla Bergström (1942-2021), stellte sich vor, wie er mit seinem Vater in eine neue Wohnung zieht, in ein hohes Haus, in eine fremde Stadt. Wie alle Kinder kann (oder will) er abends nicht einschlafen, braucht einen Freund zum Spielen oder weiß nicht recht, was auf ihn zukommt, wenn er das erste Mal in die Schule geht. Im Interview erzählt die Hamburger Verlegerin Silke Weitendorf, wie ihr Alfons das erste Mal begegnete und wie aus ihm im deutschsprachigen Raum Willi Wiberg wurde.

Die erste Geschichte von Alfons Åberg erschien 1972 in Schweden. Wann ist Ihnen die Figur von Gunilla Bergström das erste Mal begegnet?

Das erste Buch von Alfons Åberg, dem späteren Willi Wiberg, habe ich gleich nach Erscheinen Anfang der 70er Jahre – vermutlich auf der Buchmesse in Frankfurt oder in Bologna – in der Hand gehabt und gelesen. Wir hatten durch Astrid Lindgren ja ein besonders intensives Verhältnis zu dem größten schwedischen Kinderbuchverlag Rabén & Sjögren. Und bei ihm war auch Gunilla Bergströms Geschichte erschienen.

Was hat Ihnen an der Figur gefallen? Willi ist ja nicht gerade eine Schönheit…

Das stimmt. Dieser Alfons war kein kleines nettes drei- oder vierjähriges Kind mit lockigem Haar oder überhaupt mit Haaren. Er hatte diesen markanten riesigen Bollerkopf, und auch sein Vater sah so ähnlich aus. Darüber rümpfte damals so mancher die Nase…

Dezember 2021

10 Jahre Decoder

Film-Doku über die Hamburger Band für aktuelle Musik

Seit zehn Jahren sind die Mitglieder des Hamburger Ensembles Decoder – Sonja Lena Schmid, Carola Schaal, Andrej Koroliov, Jonathan Shapiro, Alexander Schubert und Leopod Hurt – als »Band für aktuelle Musik« mit Cello, Klarinette, Klavier, Schlagzeug, Electronik und E-Zither auf Tour und mit ihrer Reihe »Unter Deck« auch zuhause in der Elbphilharmonie Hamburg. Zum Jubiläum habe ich die Musikerinnen und Musiker mit der Kamera begleitet und mit ihnen über ihre künstlerische Arbeit, ihren Hang zum Performativen und die Balance zwischen den Klangmöglichkeiten klassischer Instrumente und dem Einsatz digitaler Sounds gesprochen. Die Dokumentation lief am 11. Dezember im Nachtasyl (Thalia Theater Hamburg).

»10 Jahre Decoder« [17:12 min.]

Mit freundlicher Unterstützung der Behörde für Kultur und Medien (BKM) Hamburg.

Juli 2021

Jeder Punkt ein Kosmos

Interview mit der Flötistin Ulrike Beißenhirtz über ›Jugend musiziert‹

Wie kann man sich den typischen Tagesablauf einer Jurorin vorstellen?

Ulrike Beißenhirtz: Der Tag war für uns Juror_innen eigentlich sehr übersichtlich strukturiert. Um acht gab es Frühstück, um neun fuhr der Bus ab zu der Stelle, wo ursprünglich der Austragungsort hätte sein sollen, in unserem Fall in Bremen Lesum. Um halb zehn gab es die erste Wertung und dann haben sich bis zum Abend um Viertel vor sieben Wertungen und Jurygespräche im Wechsel hingezogen, mit einer Stunde Mittagspause. Danach wurden wir vom Bus wieder abgeholt, waren um Viertel vor acht im Hotel und hatten jeder noch vier Feedbacks zu schreiben.

Feedbacks?

UB: Ja, in diesem Jahr war die Situation anders, da es keine Beratungsgespräche geben konnte. Und so gut wie alle Teilnehmer_innen haben ein Kreuzchen gemacht bei der Frage, ob sie ein Feedback bekommen möchten. Also haben alle noch eine schriftlich ausgeführte Bewertung von uns bekommen. Das hat uns unterschiedlich viel, aber natürlich Zeit gekostet. Also haben wir die ersten beiden Abende kein Glas Wein miteinander getrunken; das kam erst später, als wir ein bisschen mutiger wurden...

Januar 2021

Tschüss!

Auszug aus dem Weißen Haus

Boarding in Amt und Würden: Melania und Donald Trump auf dem Treppenabsatz der Air Force 1.

Es ist noch vor acht Uhr – morgens! Der 20. Januar 2021. Lange hält die Kamera auf das Weiße Haus in Washington. Ein Reporter nimmt vorweg, was in den nächsten Minuten passieren wird. Donald Trump werde aus der Villa aller amerikanischen Präsidenten treten (ist das, was wir da sehen, eigentlich der Hinterausgang? Und wer sind die Handvoll Menschen, die an dieser nicht wirklich ernst zu nehmenden Absperrung ausharren?), er werde über ein Stück Rasen laufen, neben sich – anzunehmen – seine Frau Melania (oder wird sie unbeobachtet doch den Vorderausgang nehmen?). Dann würden sie, so der Reporter, den Hubschrauber des Präsidenten besteigen und zum Flughafen geflogen werden, wo die Air Force 1 auf sie warte, um ihn – den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika – samt Frau und Familie anschließend nach Florida zu fliegen. Er werde rechtzeitig dort landen, um noch im Amt zu sein. Denn erst gegen Mittag an diesem Mittwoch, werde der gewählte Präsident, der »President elected« Joseph Biden auf der Terrasse hinter dem Capitol auf die Bibel schwören, die seine Ehefrau ihm hinhalten wird, und hinterher der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein – und den alten, den, der zur gleichen Zeit aus seiner Limousine winkend durch Miami fahren werde, ersetzt haben. So weit das, was noch nicht zu sehen ist. Das Timing des »FPE« (Former President Elected) perfekt gewählt, um noch in Amt und Würden die Stadt seines bisherigen Wirkens zu verlassen.

Doch was mag vor acht im Weißen Haus vor sich gegangen sein? Wann musste Melania raus aus den Federn, um ausreichend Zeit zu haben, sich professionell darauf vorzubereiten, an diesem schon heute »historisch« genannten Morgen kurz vor acht aus dem Weißen Haus heraus und damit vor die Kameras der Welt zu treten? Wann mag für die First Lady (FFLE) der Wecker geklingelt haben, an ihrem letzten Tag in der Washington-Dependance ihres Ehegatten. Wahrscheinlich zu früh. Moving Day – das ist nie einfach, bei »Presidents« genauso wenig wie bei Schröders oder Merkels – egal wo auf der Welt. Auszüge und Umzüge sind Einschnitte, die an niemandem spurlos vorübergehen. Und frühes Aufstehen stellt da durchaus eine zusätzliche Herausforderung dar. »It’s not enough we have to quit, we also have to quit that early! Darling, I am not amused!« So oder so ähnlich mag die scheidende First Lady, in Anlehnung an ihre royale Kollegin, die Königin von England, an diesem Morgen gesprochen haben. Vielleicht hat sie statt »Darling« auch einfach »Mr. President« gesagt, oder die Beschwerde nur in Gedanken ausgesprochen, während Donald, ihr Darling, der vier Jahre lang u.a. die Weltpresse auf Trab gehalten hat, damit beschäftigt gewesen sein mag, die Requisiten des letzten WH-Tages in eine Reisetasche zu werfen: Zahnbürste, Haarbürste, Pyjama, Deo, die Bibel aus dem Nachttisch und die Dreckwäsche vom Vortag. Er muss sie ja nicht selbst zum Heli tragen ...

Es ist kurz vor neun, als Mr. President D. Trump die First Lady ans Mikrophon lässt. Eine Hand voll Menschen, die am Luftwaffenstützpunkt Andrews, einige wenige sogar mit einer Mund-Nase-Maske ausgestattet, ausharren, werden Zeugen einer präsidialen Generosität: Donald Trump tritt zur Seite, Melania Trump spricht einige Sätze, die zurückblicken auf vier Jahre des Glücks an der Seite des Präsidenten.

Bevor sich die Kameras endgültig dem PE der USA zuwenden und ihn als erstes beim Besuch eines Gottesdienstes beobachten, geleiten sie den FPE in den Himmel über Washington. Zu hören ist die Stimme von Frank Sinatra, die nach der letzten Strophe den etwas veränderten Refrain »This was my way« zum Besten gibt. Langsam, aber zielstrebig verlässt die Air Force 1 den Cache der Kameras. Schnitt.

Außer der Nachricht, dass Melania in Florida in einem sommerlichen Maxi-Kleid die Air Force 1 verließ, nachdem sie in Andrews im kleinen Schwarzen an Bord gegangen war, wird nichts Nennenswertes berichtet. Die Augen der Welt sind auf das Capitol gerichtet. Hier spielt die Musik. Jennifer Lopez ist da und Lady Gaga. Einige FPs (Former Presidents), besser: eigentlich alle, die noch leben und noch laufen können. Nur eben der eine nicht. Die Sonne scheint überall. Mag sein, in Florida ist es ein paar Grad wärmer an diesem 20. Januar 2021.

Dezember 2020

Drei Ökologien

Nachhaltigkeit im Widerstand

Möglichkeiten der Partizipation.

Die Frage der Ökologie ist keine Erfindung der GRÜNEN, auch wenn sie 1983 mit diesem Thema als ›Antiparteienpartei‹ in den Bundestag einzogen. Im nächsten Jahr wird wieder ein neuer Bundestag gewählt, und Bündnis90/DIE GRÜNEN streben mit ihrem neuen Parteiprogramm nach dem diesbezüglichen Scheitern 2013 und 2017 erneut eine Regierungsbeteiligung an. Also lässt sich Bundesvorsitzender Robert Habeck schon mal in der Rolle eines designierten Vizekanzlers staatstragend in Szene setzen, etwa beim jüngsten Parteitag seiner Partei. Der fand an drei Tagen im November, eine Premiere: online statt – mit Live-Moderation direkt aus den in Berlin aufgebauten Kulissen hinauf auf die Computerbildschirme im Homeoffice der Bundesdelegierten.

Robert Habecks Auftritt im Berliner Tempodrom beginnt, wie es sich für seriöse TV-Formate gehört – mit einem Einspieler: Habeck in verschiedenen Einstellungen – er ist Arzt, Jude, Jugendlicher, hält meditativ Innenschau und fährt zur See. Er inspiziert Watt (Natur?) und Mega-Watt (Wirtschaft?). Zurück im Studio gestikuliert er auf ein nicht anwesendes Publikum hin und begrüßt seine virtuellen Zuschauer*innen in »diesem digitalen Raum, in dieser seltsamen Zeit«. Offensichtlich hat ihm niemand gesagt, dass der Raum, aus dem gestreamt wird, nicht digital ist. Das Tempodrom ist komplett analog. Wer hat ihm diese Texte geschrieben? Vielleicht dieselben Ghostwriter (m/w/d), die den Bundesgeschäftsführer Michael Kellner zu dem Satz »Wenn das Leben digital ist, muss auch die Politik digital sein« animierten? Und die die Mitvorsitzende Annalena Berbock sagen ließen: »Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Menschen an den Bildschirmen!«?

Félix Guattari (1930–1992) war Psychotherapeut in der Klinik von La Borde und zusammen mit Gilles Deleuze Autor von Werken wie Anti-Ödipus und Tausend Plateaus. Die drei Ökologien erschienen im französischen Original 1989 bei Éditions Galilée, Paris, und 1994 in der deutschen Übersetzung im Passagen Verlag.

Félix Guattari (1930–1992) war Psychotherapeut in der Klinik von La Borde und zusammen mit Gilles Deleuze Autor von Werken wie Anti-Ödipus und Tausend Plateaus. Die drei Ökologien erschienen im französischen Original 1989 bei Éditions Galilée, Paris, und 1994 in der deutschen Übersetzung im Passagen Verlag.

November 2020

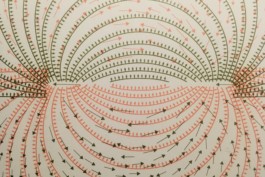

The Rest Is Math ...

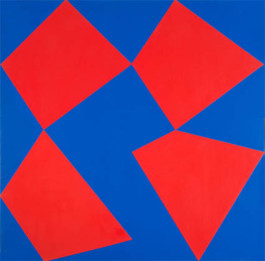

Mit dem Künstler Max Bill auf die US Wahl geschaut

»Rot und blau, quantengleich« heißt ein Ölbild des Schweizer Künstlers Max Bill aus dem Jahr 1972, ein Beispiel von vielen aus seiner ästhetischen Forschung. Die Konkrete Kunst des früheren Bauhausschülers basiert unter anderem auf mathematischen Berechnungen. »The rest is math!« Alles eine Frage der Mathematik ... Fast genüsslich beriefen sich auch die Wahlkampfberichterstatter des amerikanischen TV-Senders CNN in ihren Berichten vor, während und nach der finalen Wahlnacht vom dritten auf den vierten November auf die Objektivität der Berechenbarkeit. Das Billsche Experiment setzt sich – transponiert – fort: Was passiert, wenn rot auf blau trifft?

Max Bill, Rot und Blau Quantengleich, 1972

Erstmal nichts, wenn – wie in New York City – die Polizei dazwischen geht. Angesichts der fortschreitend nach blau tendierenden Sättigung der medialen Wahlberichterstattungsgrafiken hatten sich Demonstranten beider Parteien auf die Straße begeben. Als Demonstranten der einen Partei versuchten, eine schon laufende Demonstration der anderen Partei zu kapern, stoppte die Polizei das Zusammentreffen durch ›Ingewahrsamnahme‹. Auch an anderen Orten verlagerte sich die Fragestellung raus aus der Kunst und raus auf die Straße. Die einen skandierten »Four more years!« und forderten, die Auszählung der ›illegalen Stimmen‹ zu stoppen, die anderen versicherten dem Wahlvolk »We keep on counting!«. Einen Steinwurf vom Weißen Haus entfernt zeigten sich bewaffnete Demonstranten als Unterstützer des Präsidenten ihrer Wahl. Laut Sprecherin des Weißen Hauses waren es »eine Million«, laut dem noch amtierenden Präsidenten »Hunderttausende«, laut Schätzung der Medien »10.000«.

Da ist sie wieder, die Frage nach der Berechenbarkeit. Auch Max Bill soll sich in seinen Bildern nicht immer an mathematisch genaue Rechenergebnisse gehalten haben, auch wenn dies die Titel seiner Werke durchaus nahelegten. Allerdings zog er es später dann auch auch vor, den Gestaltungsprozess als »logische Methode« zu begreifen, in der »jeder Teil des kreativen Vorganges Schritt für Schritt logischen Operationen und deren logischer Überprüfung« entspreche. It's all math? Was den subjektiven Eindruck einer ›Quantengleichheit‹ beim Blick auf die amerikanische Wahl-Landschaft betrifft, wäre Nachrechnen dann doch eine Option.

Übrigens: Dass im US-amerikanischen Wahlkampf überhaupt rot auf blau treffen kann, ist einer Übereinkunft verschiedener Medienanstalten in den USA während des Wahlkampfs 2004 zu verdanken, die die beiden Farben der amerikanischen Flagge entnahmen und sich hierbei gegen die auch mögliche Variante Schwarz-Weiß entschieden. Das in Europa historisch den links-sozialen Parteien zugeschriebene Rot steht jenseits des Atlantiks allerdings für die konservativen politischen Kräfte, während hierzulande das eher liberal konnotierte Blau die demokratische Partei repräsentiert.

Oktober 2020

Knockdown light

Frauenboxen in Zeiten von Corona

Boxen als Metapher für das Leben? Eher, so die amerikanische Schriftstellerin Joyce Carol Oates in ihrem Essay Über Boxen, könne sie sich das Leben als Metapher für das Boxen vorstellen: »... für einen dieser Kämpfe, die nicht enden wollen.« Kein Ende sieht im Lockdown auch Profiboxerin Maria Lindberg. Pandemiebedingt wurden und werden 2020 alle bislang geplanten Kämpfe abgesagt – auch ein Kampf.

Kampfvorbereitung in Permanenz.

Ist Boxen infektiös?

Maria Lindberg: Vielleicht ist es das, wenn man mit Kontakt und Sparring boxt. Aber meiner Meinung nach kann man ein Boxtraining machen, ohne jemanden anzustecken. Ich würde das schaffen als Trainerin – ohne Problem. Draußentraining ohne Kontakt und ohne irgendwelche Risiken, jemanden anzustecken. Schade, dass ich nicht die Möglichkeit bekomme, das zu machen.

Was bedeutet die Pandemie für dein Boxen?

ML: Trainieren kann ich, das mache ich auch, das ist mein Beruf, aber man braucht auch die Prüfung am Ende, den Kampf. Mein letzter Kampf war vor rund einem Jahr... Also fehlt dieser letzte Teil, der am wichtigsten ist. Man braucht immer das Ganze: langsam starten, aufbauen, hart trainieren am Ende, kämpfen, wo es richtig knallt, und dann wieder Pause. Man braucht dieses Hoch und Runter. Aber zurzeit gibt es kein Ende, man macht nur weiter, weiter, weiter. Ich bin quasi seit vier, fünf Monaten durchgehend in der Kampfvorbereitung. Und ich weiß nicht einmal, ob ich in diesem Jahr überhaupt noch kämpfen werde. Ich versuche motiviert zu bleiben und weiter zu trainieren. Falls etwas kommt, muss ich bereit sein. Mental und körperlich ist das hart.

Maria Lindberg

– 27 Profikämpfe

– 19 Siege (davon 6 durch K.O.)

– 6 Niederlagen

– 2 Unentschieden

– 2020 im Covid-19-Knockdown

September 2020

Franz Kafka: Ein Hungerkünstler

Lesung im Lockdown

Phänomenologie des Verhungerns.

»In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Während es sich früher gut lohnte, große derartige Vorführungen in eigener Regie zu veranstalten, ist dies heute völlig unmöglich. Es waren andere Zeiten. Damals beschäftigte sich die ganze Stadt mit dem Hungerkünstler; von Hungertag zu Hungertag stieg die Teilnahme; jeder wollte den Hungerkünstler zumindest einmal täglich sehn; an den spätern Tagen gab es Abonnenten, welche tagelang vor dem kleinen Gitterkäfig saßen; auch in der Nacht fanden Besichtigungen statt, zur Erhöhung der Wirkung bei Fackelschein; an schönen Tagen wurde der Käfig ins Freie getragen, und nun waren es besonders die Kinder, denen der Hungerkünstler gezeigt wurde; während er für die Erwachsenen oft nur ein Spaß war, an dem sie der Mode halber teilnahmen, sahen die Kinder staunend, mit offenem Mund ...« (Franz Kafka)

August 2020

Bombe Beirut

Implosion einer Stadt

Der Hafen von Beirut vor der Katastrophe vom 4. August.

Die Explosion ließ die Stadt an der Levante implodieren.

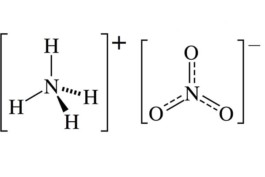

Ammoniumnitrat ist ein Salz, das aus Ammoniak und Salpetersäure besteht, und wird sowohl zur Herstellung von Düngemittel als auch von Sprengstoff verwendet. 2760 Tonnen dieses hochexplosiven Stoffes lagerten mit Wissen der libanesischen Regierung jahrelang in Halle 12 im Hafen von Beirut. Dank der Verkettung unglücklicher Ereignisse ging die Bombe am 4. August, 18 Uhr Ortszeit, hoch. Eine gewaltige Detonation erschütterte die libanesische Hauptstadt. 200 Menschen starben, 6500 Menschen wurden verletzt. Eine Stadt in Trümmern.

Noch einmal wie Phönix aus der Asche aufzusteigen, dürfte Beirut zunehmend schwerer fallen. Jahrzehntelang tobte hier, von 1975 bis 1990, ein Bürgerkrieg, der das Leben der Menschen in der Metropole wie im ganzen Land prägte – Jahre, die bis heute sichtbare Spuren hinterlassen haben. Die Green Line, eine Trasse zerschossener Häuser, zieht sich wie eine Erinnerungsspur durch die ganze Stadt, eine Schneise, die ungezählte Scharfschützen freigelegt haben. Jetzt haben 2760 Tonnen Ammoniumnitrat, stellvertretend für ein politisches System, gegen das die Menschen von Beirut seit Monaten auf die Straße gehen, der Stadt eine neue Dimension des Schreckens hinzugefügt. Der Feind kommt nicht mehr von außen. Der Feind sitzt im Inneren des Landes. Die Stadt an der Levante implodiert.

Ammoniumnitrat wird zur Herstellung sowohl von Düngemittel als auch von Sprengstoff verwendet. Es handelt sich um ein Salz, das aus Ammoniak und Salpetersäure besteht.

Juli 2020

Let's Wash our Hands!

Die Kunst der Hygiene

Die Formel, mit der sich die Menschen hierzulande die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie merken sollen, kommt der Einfachheit halber mit wenigen Lettern aus: A, H und noch einmal A. Eineinhalb Meter Abstand zu anderen Menschen lassen, Hygienemaßnahmen wie das Husten und Niesen in die eigene Armbeuge einhalten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände sowie das Tragen einer Mund-Nasenmaske, die, um die Formel nicht unnötig zu komplizieren, Alltagsmaske genannt wird.

Länderübergreifend wie die Pademie: die Kunst der Hygiene.

손을 깨끗이 씻읍니다!

Let's wash our hands!

Die Kunst der Hygiene hat Hochkonjunktur. Und Grafiker aller Länder bemühen sich, mit bildnerischen Mitteln bei der Aufklärung zu assistieren, damit auch dort, wo Menschen des Lesens unkundig sind, die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gut verständlich unters Volk gebracht werden. Kunst und Medizin, die heute ob vermeintlich unterschiedlicher Forschungsansätze gern feinsäuberlich voneinander getrennt werden (experimentell offenen die Kunst, ergebnisorientiert die Medizin), arbeiten aktuell Hand in Hand. In der Antike, aus der das Wort Hygiene stammt, war die Trennung von Kunst und Medizin ohnehin nicht wichtig; beides waren (und sind es bis heute) Forschungsgebiete mit Laboratorium. Die so entwickelte »Kunst der Hygiene«, die sich aus den beiden griechischen Wörtern ὑγιεινή (Hygieinḗ, Gesundheit) und τέχνη (téchnē, Technik i. S. einer Kunst) ableitete, weist bis heute auf die Verbindung der Disziplinen hin.

Juni 2020

Vor Edeka sind alle Menschen gleich

Aus dem Leben einer Königin

Frau Königin wohnt in einem Hochhaus am Rand der Stadt und ist verunsichert. Warum darf sie nicht mehr bei Edeka einkaufen? Wovon spricht ihr Nachbar, Herr Meier, wenn er im Fahrstuhl beschwörend ausruft: »Wenn das mal gut geht!«? Und was meint der Kioskbesitzer an der Ecke, der dauernd von »Vorschriften« spricht? Eine Geschichte nicht nur für Kinder – über Beziehungen und Routinen in Veränderung.